職場体験学習~地域の現場で挑戦した生徒たち~

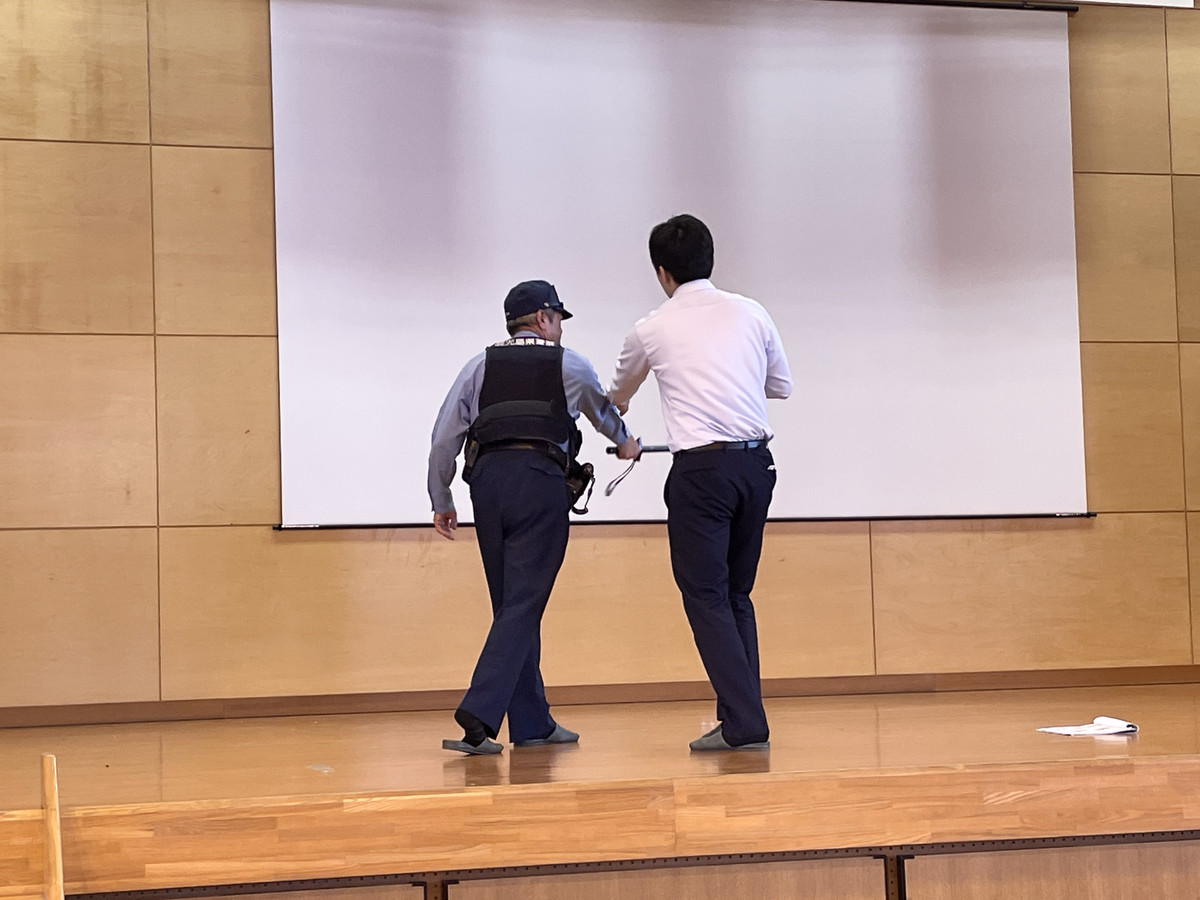

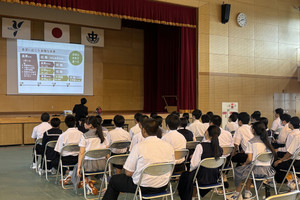

本校2年生が、湧水町内のさまざまな事業所にご協力いただき、職場体験学習を実施しました。商店や工場、役場、保育園、飲食店など、普段の生活の中でお世話になっている多彩な現場に分かれ、それぞれの仕事を体験させていただきました。

生徒たちは、働くことの大変さと同時に、そのやりがいや喜びを感じ取ることができました。接客では「笑顔であいさつすること」、保育では「相手に寄り添う気持ち」、工場では「安全や効率の大切さ」など、教室では学べないたくさんのことを実感しました。特に、人とのコミュニケーションの大切さを強く感じた生徒が多かったようです。「最初は緊張したけれど、あいさつすると安心できた」「伝え方で相手の反応が変わることに気づいた」などの声も聞かれました。この体験は、将来の職業選択や来年の進路選択を考える大きなきっかけになるはずです。

最後になりましたが、この貴重な機会をくださった湧水町内の事業所の皆様に心よりお礼申し上げます。温かいご指導や励ましのおかげで、生徒たちは大きな学びを得ることができました。